2025/02/14

【経済学部】日本企業の企業変革を成功に導くために

経済学部 メジャー:経営イノベーション/宇田川研究室

2025/02/14

経済学部 メジャー:経営イノベーション/宇田川研究室

バブル崩壊以降、停滞を続ける日本経済。そのような状況下で多くの日本企業は競争力が低下しているといわれています。本学経済学部の宇田川元一准教授の研究は、そのような日本企業の競争力の回復のための、企業変革に関する理論構築に取り組んでいます。

大きな枠組みでいえば、専門は「経営戦略論」と「組織論」で、現在は特に企業変革をテーマにした研究に取り組んでいます。

企業が成長し続けるには、企業自身が変わっていくことが必要です。

例えば、ある企業が事業で成功したとします。しかし、何もしなければこの成功は長く続きません。事業を長く続けていれば、同様の成功を狙って新たな企業が市場に参入するからです。そうなれば競争が激しくなり、収益は落ちてくる。このような状況下で、企業が成長を維持するには新たな事業をつくり、事業の構成を変える必要があるわけです。これを事業ポートフォリオ変革といいますが、このような取り組みも企業変革の1つに数えられます。

実際に、日本を代表する企業の1つであるソニーグループも、かつてはラジオやテレビなどのAV機器中心に事業を展開していました。しかし、現在では、皆さんご存じのゲーム機「PlayStation」を中心にしたゲーム関連事業が売り上げのトップになっています。

しかし、新事業をつくって事業構成を変えるといっても、これが簡単にはいきません。このような企業変革を試みる日本企業は多いものの、うまくいっていないところもたくさんあります。

そこで、なぜ日本企業の企業変革がうまくいかないのかをテーマに研究してきました。

なお、私は、理論を元にして、事象を考察していく理論研究者です。基本的には、様々な文献を参照しながら新たな理論を構築してきました。最近では、研究を深めるために、実際の企業に訪問して話を聞いたり、実際の変革の現場で議論を交わしながら、研究に取り組んでいます。

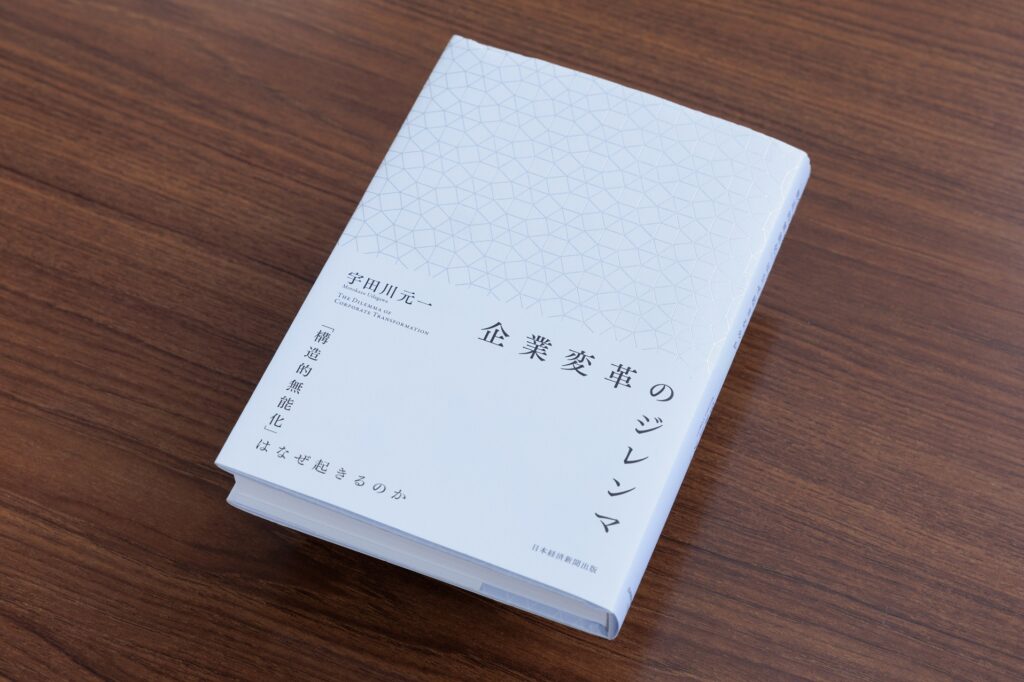

ここで研究の成果を1つ紹介したいと思います。

私は、日本企業の企業変革ができないのは、「企業変革のジレンマ」を乗り越えられないからだと考えています。

企業は成長すると分業化されていき、組織が細分化され、やり方もルーティン化されていきます。例えば、営業部やマーケティング部、人事部というように分業しますし、仕事のやり方も決まってくる。そうなると部門・階層間での意思疎通がとりにくくなるし、新しいことには取り組みにくくなります。

事業ポートフォリオ変革、ひいては企業変革は、その会社の社長が「変革しなさい」といえば実現するものではありません。社内から自発的に新規事業に対するアイデアが具体化するような環境が構築されていなければ実現するのは難しいものです。

そして、そのような環境を構築するには、部門・階層間でお互いの役割や事情をきちんと理解することが求められます。しかし、それをしようにも部門・階層間での視点がバラバラになっているので、なかなか進まない問題が立ちふさがります。

「だったら分業化をやめて意思疎通をとりやすくすればよいのに」と思うかもしれません。しかし、話はそれほど単純ではありません。なぜなら分業化は企業が効率的に活動する上で必要不可欠だからです。つまり、正しく硬直化して変革できなくなるのが企業の宿命なのです。

このように企業変革には、ジレンマがつきものです。このようなジレンマは、他にも数多くありますが、それを乗り越えるために、次の4つの取り組みを進めることが必要なことを研究により導き出しました。

1.自社の将来的な方向性を示す全社戦略を構築できるようになること

2.全社戦略に対して、経営に携わる役員それぞれが自分の役割を理解すること

3.事業戦略を部門内で共有し、それぞれで新規事業開発などの取り組みを進めること

4.各部門の社員が全社戦略と事業戦略の関係を理解して、部門内の取り組みをアップデートさせること

これら4つのポイントを段階的に実現するためのサポートを行うことが、日本企業が企業変革を実現し、持続的な成長をするためには必要なのです。

私が学生だった頃は、ちょうどバブル景気が崩壊して、たくさんの企業が業績不振に陥り、倒産や経済的な苦境に陥るケースが相次いでいた時代でした。私の父もその一人でした。そのような状況を目の当たりにしたことが、現在の研究に向かうきっかけになりました。

現在も、数多くの日本企業が苦境にあえいでいますが、経営者の皆さんが努力していない訳ではありません。皆さん、何とかしようと必死な思いで取り組みを進めているのです。

私の胸の中にはつらい思いをする経営者の姿はもう見たくないという気持ちがあります。だからこそ、経営者を助け、日本企業が健全に発展する力がつけられるよう、この研究を頑張っていきたいと考えています。