2025/03/28

【理学部】生命現象の根源たる、たんぱく質の謎を解明

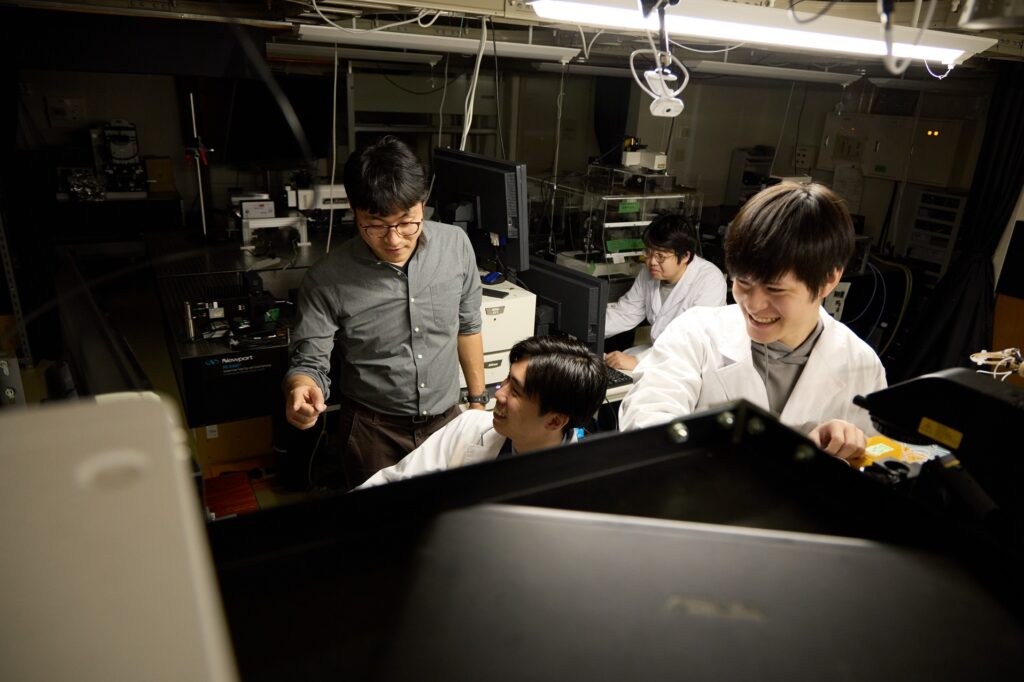

理学部 基礎化学科/川村研究室

2025/03/28

理学部 基礎化学科/川村研究室

私たち人間をはじめ、あらゆる生物の細胞内には、モータータンパク質という分子が存在します。このタンパク質が体内で動いているからこそ、様々な生命現象が発現するとのことですが、その運動のメカニズムは謎ばかり。本学理学部の川村隆三准教授は、そんな謎を解明するための研究に取り組んでいます。

細胞の中には無数のモータータンパク質が動いていますが、生物が生命現象を起こすにはこの動きが必要不可欠です。例えば、モータータンパク質が動くことで、筋肉が収縮したり、細胞内の神経伝達物質が運ばれたりします。つまり、この分子の動きが私たちの生命活動の根源だといえます。

そんなモータータンパク質を研究対象としていますが、具体的には、自然界に存在するモータータンパク質を遺伝子組み換え技術などを利用して改造し、それがどのように動くのかを観察していきます。

例えば、これまでで取り組んできた研究内容の1つに、通常は線状のモータータンパク質を円状にして、その回転方向を調べるというものがあります。調査の結果、左回りのものが多いことが判明しましたが、さらに調べていくと、このような現象が起こるのは細胞の螺旋構造が影響していることが分かりました。

このように、分子レベルで工作して出来上がったモータータンパク質を観察することで、そのメカニズムを解明していくのです。

モータータンパク質の運動のメカニズムが解明できると、どのようなことに役立つのでしょうか。

例えば、がんにかかった患者さんの生活向上に貢献できると考えられます。

がんという病気が厄介なのは、転移するところです。がんの転移もモータータンパク質の動きが関係していると考えられますが、もしモータータンパク質やその関連タンパク質のメカニズムが分かれば、がん細胞がどのように転移するかを今よりも高い精度で予測できるようになるかもしれません。

そうなれば、患者さんは正確な余命を知り、その後の人生をどう過ごすかを選ぶことが可能になるのです。また、転移を抑制する医薬品の開発などに貢献する可能性もあるでしょう。そこで、現在、実際のガン細胞を使って細胞の動きを見るという研究も進めています。

とはいえ、私の専門分野は、直接世の中に役に立つ応用的な研究ではなく、基礎研究の領域です。個々のタンパク質分子が細胞を構成しているように、「集団となったタンパク質群がどのような動きをするのか?」という疑問をもち、真理を追求することをミッションとして、ひたむきに取り組みを進めています。

大学時代に、この研究に進む前の私の興味は、機械工学でした。しかし、ある時、鳥が空を飛ぶのを見ていて、機械工学で扱う飛行機も、鳥と同様に翼の形状で揚力を得ていることに気づいたのです。この気づきがモータータンパク質に興味を抱くきっかけになりました。

なぜなら、鳥が翼を動かせるのはモータータンパク質があるからこそ。言い換えれば、分子というミニチュアの世界で機械が動いている訳です。そのようなところに面白さを感じたのです。

この研究で最も難しいのは、タンパク質の扱いです。タンパク質は生き物なので、きちんと世話をしなければすぐに死んでしまいます。

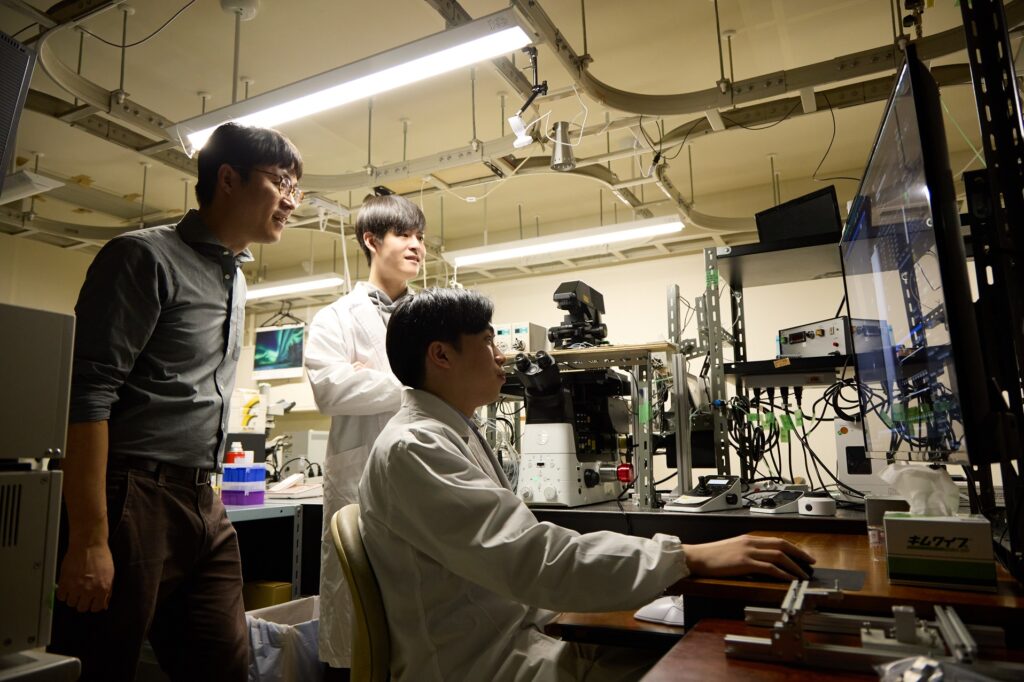

現在は蛍光顕微鏡などを使って、分子の動きを目で見ることができますが、世話したモータータンパク質がニョロニョロと動いている様を見ていると愛着が湧いてくるものです。いつも「とにかく元気に動けよ」と思いながら実験しています(笑)。