2025/07/15

【工学部】地震に負けない未来のために

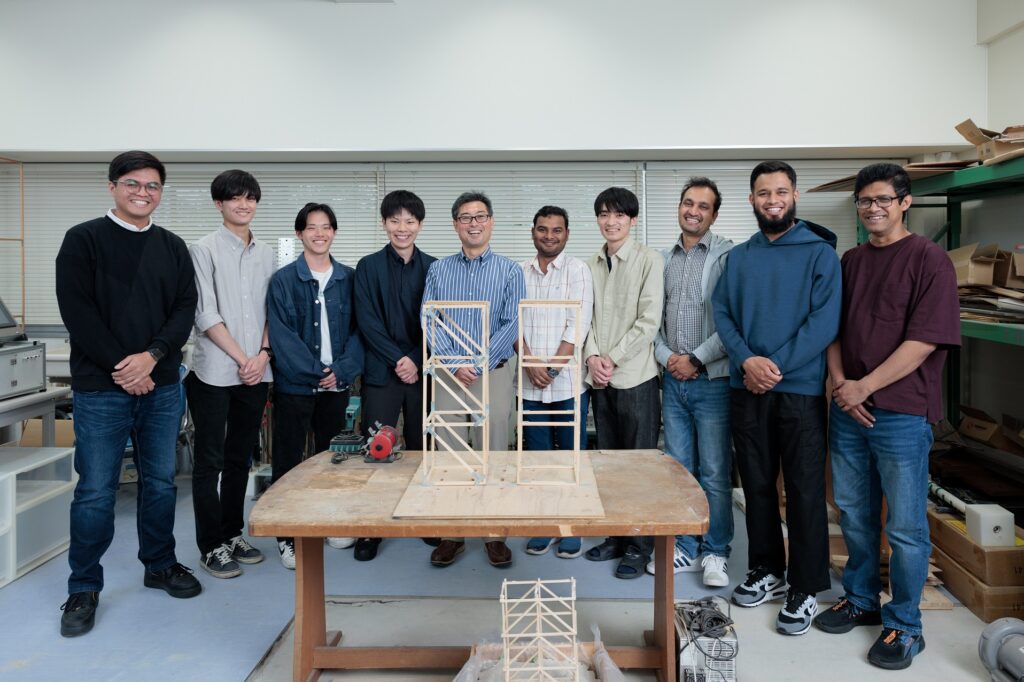

工学部 環境社会デザイン学科/齊藤研究室

2025/07/15

工学部 環境社会デザイン学科/齊藤研究室

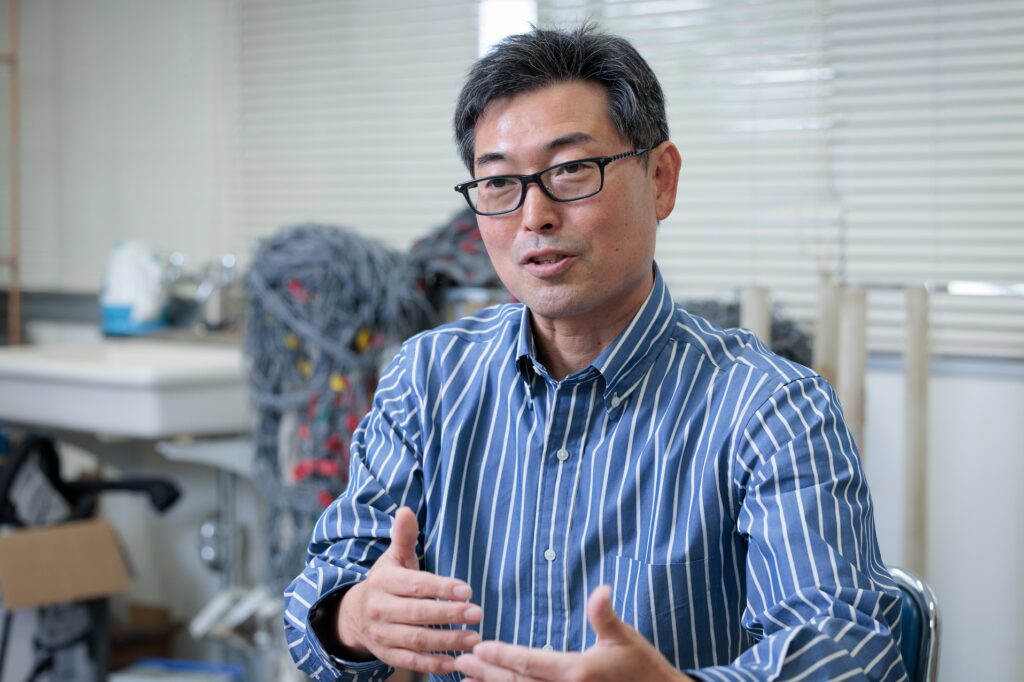

地震工学、地震防災学の専門家として、地震から人やモノを守る研究に勤しむのが、本学工学部の齊藤正人教授です。今回は、大きく3つの柱から成り立つという研究内容について、齊藤教授自らに語っていただきました。

専門は、地震工学と地震防災学です。地震の揺れから、建物や人、モノをどのように守るかについて研究しています。

研究テーマを大きく分けると3つ。1つは「室内の地震対策」。2つ目は「建物や地盤が地震でどのように動くのかを探る」研究。そして、3つ目が“誰ひとりとして取り残さない”防災を実現するための「地域防災」に関する研究です。

それぞれどのような研究なのか、お話していきたいと思います。

1つ目の研究において、現在取り組んでいるのがサーバーや文化財などの「壊れては困るもの」を守る技術の開発です。

ネットワーク上でデータを処理し、共有する役割を担うサーバーは、地震により倒れてしまうと故障して、保存しているデータにアクセスできなくなる可能性があります。

そのため、たくさんのサーバーを収容するデータセンターには、地震の揺れを吸収する免震装置を備えていることがほとんどです。

一般的な免震装置は、床に接する台とサーバーが載る台からなる2層構造になっていて、サーバーが載っている台が柔軟にスライドすることで揺れを吸収する仕組みになっています。

しかし、従来の免震装置は「長周期地震動」に耐えられないのが課題でした。

「長周期地震動」とは、大きな地震が発生した際に生じる、ゆっくりとした大きな揺れのこと。特にビルの高層階などではより大きな揺れを引き起こすのが特徴で、この揺れが発生すると、サーバー側の台が大きく動いてしまい、免震装置に載っていてもサーバーが倒れてしまうのです。

そこで私たちが開発したのが、一方向のみ回転するワンウェイクラッチという機構を用いて、ゆっくりした揺れが起こった際に台の動きを抑える仕組み。これにより「長周期地震動」による揺れでも、サーバーが倒れない免震装置を実現。この装置は、すでに実用化され、市販されています。

最近では、地震から美術品や文化財を守る装置の開発にも力を入れています。

地震が起きたとき、まず守るべきは「人命」であることは間違いありません。しかし、美術品や情報など「人命」以外にも守るべきものがあることは見逃せません。

この装置は美術品の下に、砂のようにサラサラな「マイクロビーズ」を詰めたクッションを置いた構造。通常は平面になっているクッションが、緊急地震速報を受信すると、アリジゴクの巣のように中央部が落ち込み、美術品がそっと倒れます。

一度倒れてしまえば、それ以降、いくら揺れても美術品にダメージを与えることはありません。モノを倒さないようにするのではなく、倒してしまうことで安全な状態にするという逆転の発想から生まれた仕組みです。

2つ目の研究では、地震の揺れで建物や地盤がどのように動くのかを調べる実験を行っています。

実験では、砂を詰めた箱の上に建物の模型を置き、人工的な地震の揺れを加えます。そのとき、「建物の基礎がどう動くのか」や「地面にどのような力がかかるのか」を観測するのです。

そして、3つ目に挙げた「地域防災」。特に「誰ひとり取り残さない防災」を実現するための研究を進めています。例えば、障がいのある方やお年寄りが避難しやすいルートをどう選び出すのかということに取り組んでいるのです。

ほとんどの場合、避難路は「最短ルート」で設定されます。しかし、いくら最短ルートでも、坂道があったり、段差が多かったりすれば、支援が必要な人には避難しにくいルートになってしまう。そこで、地図情報を活用して、その人に最適な避難ルートを提案するシステムの開発を進めています。

これまで話してきたように、私の研究では、さまざまな角度から「地震への備え」について考察しています。このような取り組みを通じて、自然災害に強くしなやか(レジリエント)な社会の実現に貢献したいですね。