2025/05/28

【教育学部】ウニやヒトデの細胞観察から免疫の仕組みを探る

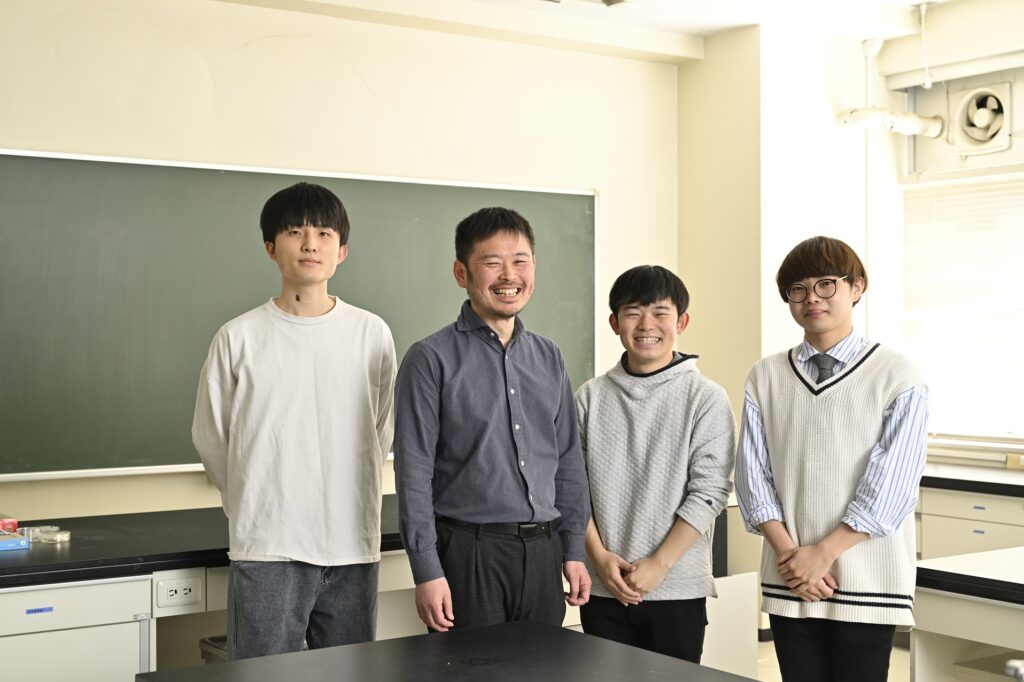

教育学部 学校教育教員養成課程/日比野研究室

2025/05/28

教育学部 学校教育教員養成課程/日比野研究室

私たちの身体が備えている免疫機能は、「食細胞」という細胞が、身体の中に入ってきた病原体などの異物を捕らえて、消化することで実現しています。身体の中にこのような仕組みがあることは、いまから120年以上前にヒトデの細胞を観察することで発見されました。しかし、ヒトデを使った免疫に関する研究は、それ以降あまり注目されることはなかったといいます。本学教育学部の日比野 拓 准教授は、歴史に取り残されたこの研究に注目。ヒトデやウニの「食細胞」を観察することで、免疫機能のメカニズムを解明しようとしています。いまこの研究に取り組む意義についてお話を伺いました。

専門分野は細胞が関わる生命の活動などを解明する「細胞生物学」。その中でも、免疫機能にフォーカスした研究を進めています。

侵入した病原体などから身体を守る免疫機能は、「食細胞」という細胞の働きで実現しています。この細胞が病原体などの異物を取り込み、消化してくれるのです。私の研究内容を簡単に紹介すると「貪食(どんしょく)作用」と呼ばれる、この働きのメカニズムを解明しようとしています。

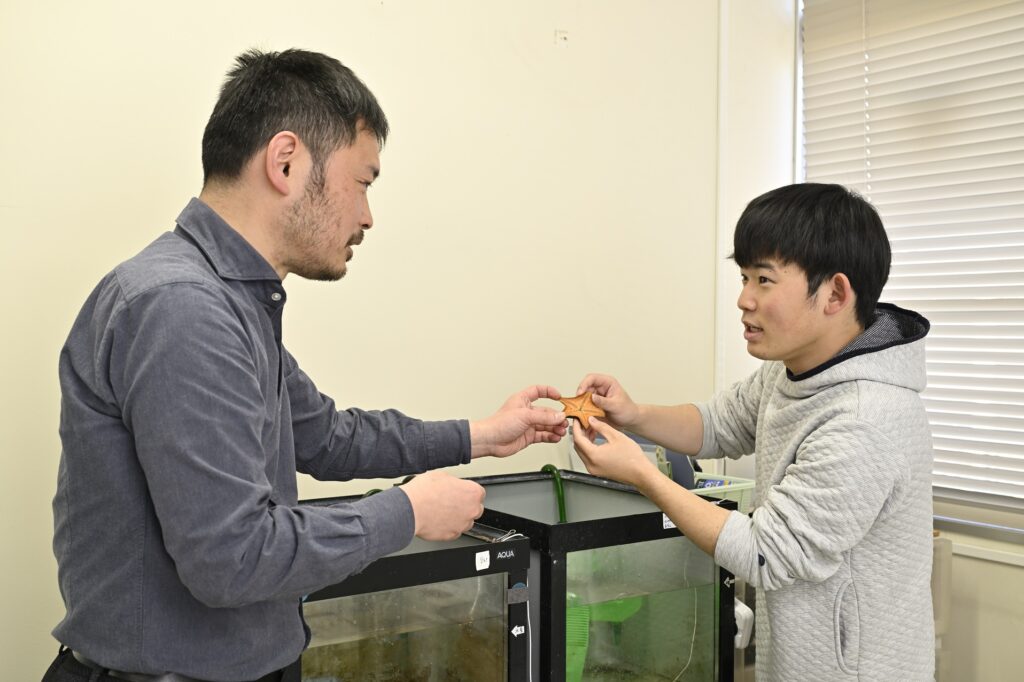

免疫機能に「食細胞」が関係していることは、いまから約120年前にロシアの動物学者イリヤ・メチニコフによって明らかにされました。それまで免疫機能の存在は分かっていたものの、細胞が関係するとは考えられていませんでした。そのような中、メチニコフはバラの棘をヒトデの幼生に刺し、その様子を観察することで、「食細胞」が異物であるバラの棘を飲み込んでしまうことを突き止めたのです。

なぜ、彼がヒトデを使ったのか? それはヒトデをはじめとする棘皮(きょくひ)動物は、成体になる前の幼生や胚の段階では身体が透明で顕微鏡で細胞の動きを見ることが容易だから。つまり、人類が「食細胞」を発見できたのはこれらの動物のおかげだといえるのです。

しかし、その後、免疫に関する研究は医学領域での研究が主流になり、棘皮動物を使った研究が脚光を浴びることはありませんでした。

私は、そんな棘皮動物を使った研究に再注目し、免疫機能に関して、未解明な部分を明らかにしようとしています。

免疫の研究では医学領域での研究が盛んなことは、先ほどお話しした通りですが、生きている人の身体の中で細胞がどう働くのかを直接顕微鏡で見ることは困難です。しかし、ウニやヒトデの幼生や胚であれば、それが可能。人に比べて原始的な生物であるウニやヒトデにフォーカスしているのは、このことが大きな理由。

生きている細胞そのものを観察することで、棘皮動物がもつ独自の免疫機構の発見や、人につながる免疫機構の進化の解明を目指しています。

「食細胞」がどのようなメカニズムで、病原体などの異物を退治するのかが明らかになれば、医療の進歩に役立てることができるかもしれません。ただし、この領域は私の研究の範疇外。まずは自然現象を理解するための基礎研究の分野で成果を出したいと考えています。

また、この研究の成果は、理科や生物といった教科における学びや教材をアップデートさせることにつなげることが期待できます。

例えば、高校の生物の授業では、「食細胞」を学習しますが、その働きについて理解するのは、教科書を読むだけでは困難。しかし、もし授業中に食細胞が動いている様子を実際に観察することができればどうでしょうか。きっとより深く「食細胞」の働きを理解することができるでしょう。

ただ、非常に小さな幼生や胚に異物を刺して、食細胞を観察するのは、熟練した技術が求められます。これを1回の授業の中で高校生が行うのは現実的ではありません。もし研究によって「食細胞」に関する理解が進めば、誰でも簡単に貪食作用が観察できる実験手法の確立につなげることができる。そのようなことも視野にいれて研究を進めています。

また、複雑で理解しにくい免疫機能を比較的容易に理解できる新たな教材の開発などにも取り組んでいます。例えば、遊んでいる内に免疫機能のことが学べるボードゲームやカードの開発などを行ってきました。

さらに、細胞生物学とは直接的な関係はありませんが、埼玉県羽生市にある天然記念物「宝蔵寺沼」に自生するムジナモという水生植物に関する保全活動にも携わっています。

元々、ムジナモは「宝蔵寺沼」に自生していましたが50年以上前に野生絶滅してしまった歴史があります。そこで地元の方が沼で採取したムジナモの株を放流するなどして自生を促してきましたが、なかなかうまくいかなかった。そこで、私たちの研究室では、「宝蔵寺沼」のムジナモの状況を調査。調査によって、ムジナモが生育しやすい環境を明らかにし、現在では株の数を100万にまで増やすことに成功しています。

生物学は、実際に目で観察して、生命現象を明らかにする学問だと考えています。これからもこの考えを大切にしながら、自分の興味に従って様々な研究に取り組んでいきたいですね。