2025/03/14

【工学部】無駄のない機械の動きを目指す

工学部 機械工学・システムデザイン学科/機械システム研究室

2025/03/14

工学部 機械工学・システムデザイン学科/機械システム研究室

本学工学部の機械システム研究室は、長嶺拓夫教授、田所千治准教授、末田美和助教、そして17名の学生が在籍する研究室(2024年12月現在)。ダイナミクスという研究分野を基軸に、機械システムの付加価値を高める研究内容について、メンバーの1人である田所准教授に説明してもらいました。

いきなりですが、自動車のエンジンが動く仕組みを知っていますか。エンジンは、シリンダー内のピストンと呼ばれる部品が往復運動することで動力となるエネルギーを発生させます。

ものすごい速さで動くピストンですが、時に想定外の振動が起こることがあります。このような振動は、異音を発生させたり、性能低下や故障の原因になったりするので、発生しない方が好ましいのです。

私たち、機械システム研究室が取り組む研究は、そのような振動の抑制に寄与するものです。大きな視点でいえば、モノの運動や振動の制御にフォーカスする「ダイナミクス」という研究領域です。具体的には、機械システムの振動・運動がどのように起こっているのかを明らかにしたり、振動をコントロールする方法を考察したり、高効率の機械システムの開発などに取り組んでいます。

ダイナミクスを中心にした研究に取り組んでいるといっても、当研究室で扱うテーマは実に様々です。例えば、研究室を主宰する長嶺教授が主に取り組んでいるのは、空気や水などのように一定の形をもたない流体と物体の動きの関係性を明らかにする研究です。私同様に研究室のメンバーを務める末田助教は、振動同士が相互に作用して、振動のタイミングが揃う「同期現象」を利用して、振動をコントロールする研究に取り組んでいます。

そんな中、私が取り組んでいるのは、「トライボロジー」の研究です。「トライボロジー」とは、摩擦や摩耗など、2つの表面の間に起こる現象を扱う分野です。機械の振動を引き起こす可動部の摩擦をいかに低減させ、滑らかな動きを実現するか? そのような観点で研究を進めているのです。

現在、私が取り組む研究の1つに、機械の可動部に使われる潤滑油に関するものがあります。

潤滑油の役割は、可動部の摩擦や摩耗を軽減させることです。潤滑油を可動部にさすと、部品と部品の隙間に油膜がつくられます。油膜により、部品同士が直接触れないようにすることで摩擦を抑えるわけです。

しかし、この油膜ですが、実際のところ、どれくらいの厚さがあり、どのように摩擦を防いでいるのかが検知された例はほとんどありません。ですので、現在語られている潤滑油の働きは、「きっとこんな感じで油膜が存在して、こんな感じで摩擦を防いでいるだろう」という想像をもとにしているものが多いのです。

もし潤滑油がどのような状態で摩擦を防いでいるのかをきちんと把握できれば、現在よりも潤滑油の性能を向上させることが可能になるかもしれません。そして、潤滑油の性能が上がれば、機械の高効率化も実現できるでしょう。

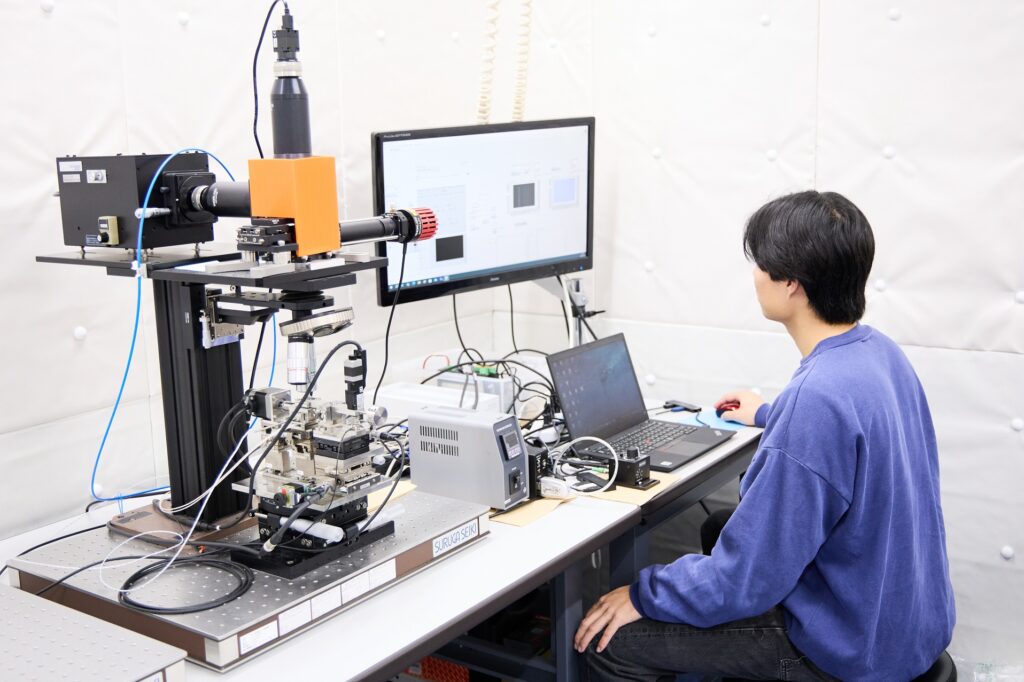

そこで、私たちは部品同士の隙間に形成された油膜の厚さを、1nm以下レベルで計測できる計測技術を開発しました。この技術を活用して、潤滑油が振動や摩擦、摩耗を防ぐメカニズムの解明に取り組んでいます。

なお、計測装置は、ガラス板と凸レンズの隙間に光を当てると、ニュートンリングという丸いシマ模様が見える光干渉の原理を活用しています。光干渉は高校の物理でも学ぶ原理ですが、このような基礎的な知識が最先端の研究につながることは珍しくありません。大学に入って、研究に取り組もうという学生の皆さんには、ぜひこのことを知っておいてもらいたいですね。

いずれにせよ、いままで目で見て確かめることが難しかった油膜の状態が見えるようになったことによるインパクトは大きいと自負しています。基礎的な技術なので、波及効果は高いものだと信じています。

なお、潤滑油の研究のほか、振動を抑制できる機械の設計についての研究も行っています。例えば、自動車のワイパーの振動を抑えるために、ワイパーブレードの取り付け角度や動き方を工夫するという具合です。

可動部の摩擦や摩耗、振動が抑制できれば、静音化が実現できるほか、機械の高効率化による省エネルギー化や機械の長寿命化による環境負荷軽減効果なども期待できます。私たちの取り組みは、サステナブルな社会の実現に貢献する、社会的にも意義深い研究でもあるといえるでしょう。