2025/04/28

【教養学部】古代文字を解読し、中国の思想史を再構築

教養学部 日本・アジア文化専修課程/西山研究室

2025/04/28

教養学部 日本・アジア文化専修課程/西山研究室

古代中国で、各国が勢力争いを繰り広げた春秋戦国時代。この時代は孔子・墨子・老子・孟子・荘子・荀子・韓非子など諸子百家と呼ばれる数多くの優れた思想家たちが活躍した時期でもあります。本学教養学部の西山尚志教授は、そんな春秋戦国時代の思想に関する研究に取り組む専門家の1人。そんな西山教授に取り組みの内容や研究の意義について伺いました。

古代中国の春秋戦国時代は、各国が覇権を争った群雄割拠の時代です。現在、中国ではこの時代の竹簡や木簡(編注:竹や木で作られた文字を書き記すための札。紐で綴り合わせて長い文章を記すこともある)などの出土文献が大量に発見されています。

秦の始皇帝が他の国々を滅ぼして中国史上初の統一王朝を樹立するのが紀元前221年。その秦が文字を統一したことは高校の世界史でも習いますが、統一前の戦国時代は各国で文字の使い方が異なっていました。ですので、現在大量に出土している戦国時代の文字の読解には高い専門性が求められます。

それから、戦国時代の出土文献には、後世に伝わらなかった内容のものが多く見つかっています。秦の始皇帝が「焚書」などの思想弾圧を行ったことも高校の世界史で習いますが、こういった原因もあって戦国時代の多くの文献は後世に伝わりませんでした。

春秋戦国時代は、後に日本や韓国などに大きな影響を与えることになる中国思想の根本が形作られた時代です。諸子百家と呼ばれる数多くの思想家が活躍し、そして『論語』『孟子』『老子』『墨子』など数多くの文献がこの時期に形成されたのです。

私は春秋戦国時代の出土文献を解読し、当時の思想や文献の形成過程を明らかにすることを目的として研究に取り組んでいます。

とは言え、研究自体は非常に地味な作業の繰り返しです。古代の文字を一字読むのには多くの本から用例を広く渉猟(編注:調査のために多くの書物を読みあさること)しなければなりません。また、2000年以上も昔の出土文献がきれいな状態で発見されることは非常にまれです。ほとんどは綴じ紐が腐食していて、竹簡や木簡がバラバラになった状態で発見されるので、これらを正しい順序に並べ替える作業なども行います。また竹簡や木簡の一部が欠損している場合も多く、そこに本来何が書いてあったのかを推測したりします。このような細かい作業を一つ一つ行っていきます。

「春秋戦国時代の文字を解読し、古代中国の思想史を再構築すること」が、大きな研究目標ですが、私にとっての研究のゴールはもう1つあります。

それは、近現代の日本と中国の学術史をたどりながら、日中の研究者が建設的に議論できる学術基盤を構築することです。

私は2005年から2021年まで中国の山東大学で研究活動を行ってきましたが、その中で「中国と日本の研究者では中国古典研究に対する考え方や向き合い方が違う」と感じることが多々ありました。特に古い時代を扱うほど史料は少なくなるので、想像・推測で補わなければならない余地が増えます。また古代の歴史・神話・思想などはナショナリズムと結びつきやすく、扱いが難しくなることがあります。

当たり前のことですが、みな各人各様のバックグラウンドがあって、それぞれ研究対象の「中国」に対する思い入れや立ち位置に違いがあります。同じ中国古代の思想や歴史を研究していても、中国で生まれた中国人研究者と日本で生まれた私、あるいは中国で研究している私と日本にいる日本人研究者などとの間に温度差が生まれるのは当然です。

そもそも近代以降の日本と中国における中国研究は、互いに複雑な思いが絡み合いながら展開してきました。近現代の日本と中国の中国研究がどのように展開し、それが私たちの考え方や研究手法などにどのような影響を与え、どのような違いを生むようになったのか、ということを意識するようになりました。近現代日中学術史の展開をより一層明らかにして、日本と中国の研究者の立ち位置を互いに理解し合えば、今よりももう少し建設的な議論ができるのではないかと思っています。

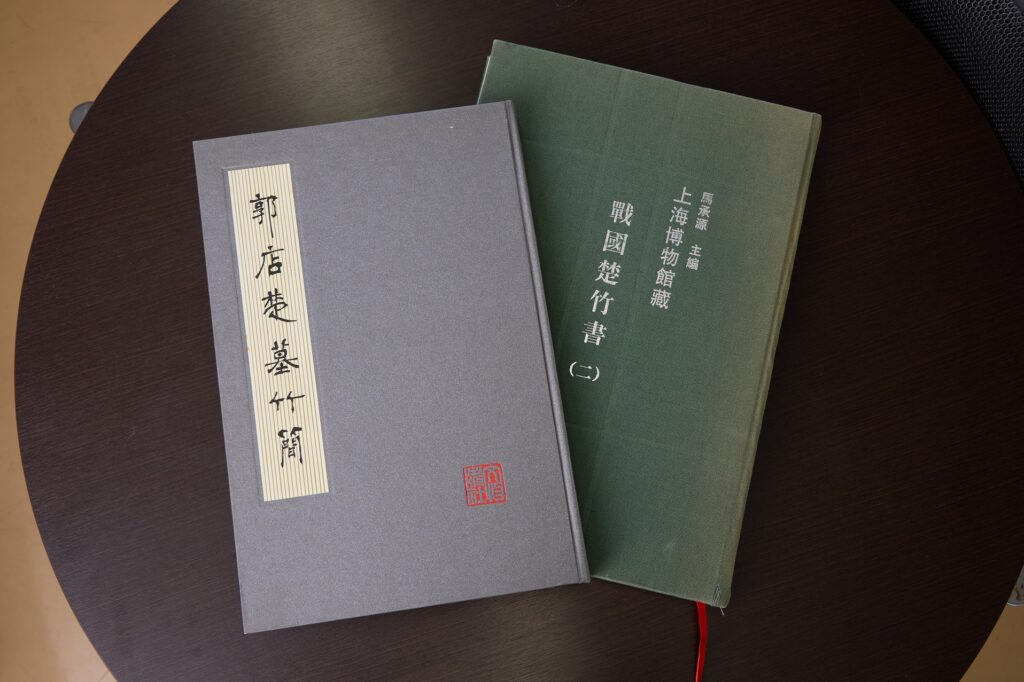

書家である父親の影響もあって、元々、大学へは書道を学ぶために進学しました。しかし、大学2年の時に郭店楚簡という戦国時代の出土文献が公表され、その図版を見たときに「自分も解読してみたい」と強く感じ、この研究に進むことに。

現在も、中国古代の文献は大量に出土されていますので、研究対象には事欠きません。今でも春秋戦国時代の文字を読みたい、当時の思想を解明したいという気持ちで研究に取り組んでいます。