生物の声をとらえるセンサが切り拓く未来

~広帯域周波数に対応したエレクトレットセンサの応用展開~

Frontiers of SU Research

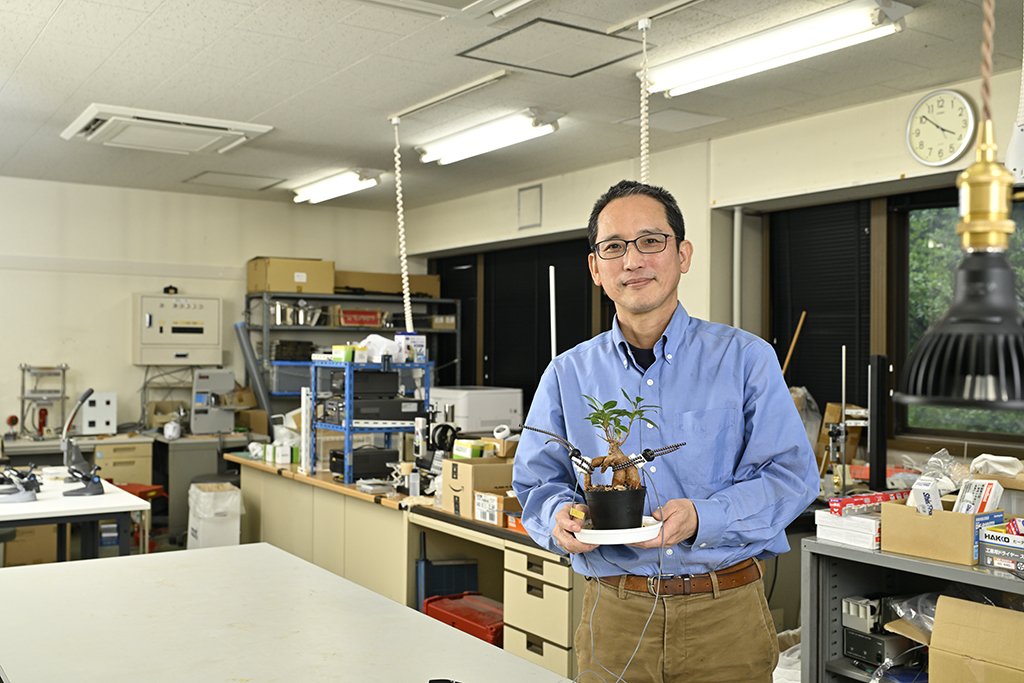

理工学研究科 蔭山 健介

理工学研究科の蔭山健介教授は、1Hz~300kHzという超広帯域の音をリアルタイムに検出するエレクトレットセンサの開発に取り組む。このセンサにより、トマトなどの農作物の水分状態の把握やミツバチの活動のモニタリングが可能になるという。これまで困難だった、微弱な"生命の音"をとらえることで、どのような価値が生まれるのか。研究の核心に迫る。

接触させるだけで微弱な音を感知

音を電気信号に変換する一般的なセンサとして、マイクロホンをはじめとする圧電センサがある。私が開発したエレクトレットセンサは、これらのセンサにくらべ1Hz~300kHzという超広帯域の周波数をカバーしているのが特徴。具体的には、人には聞こえないような微弱な音から超音波まで幅広く検出可能だ。

このセンサは高感度で、生物や構造物の表面に接触させるだけでそこから発せられる微弱な音をとらえられる。また、水中でも使用できるため、陸生植物の茎や根、生物の体表はもちろん、水中植物など、従来のセンシングデバイスでは設置が困難だった対象にも取り付けることができる。

では、このセンサを使うとどのようなことが実現できるのか。

植物は、水を吸い上げる際、体内の導管内に空気の泡が生じ、それが弾ける際に音を発することが知られている。この現象は「音響放射(アコースティック・エミッション:AE)」と呼ばれるが、この音は極めて微弱で、従来のセンサでは検出が困難だった。

エレクトレットセンサでは、このAEを検知することが可能だ。そして、検知したAEの発生頻度を解析すれば、植物の水分状態やストレス状態を把握することができる。つまり、これまでは葉のしおれや色の変化といった外観に頼って判断していた植物の状態を、植物内部の応答によって的確にとらえられるわけだ。これが、水やりや施肥のタイミングの最適化につながることは言うまでもない。

たとえば、適度にストレスをかけて農作物の食味などの品質を高めつつ、水分や養分を補うことで収量をあげることもできるようになる。

音を介して人と生態系をつなぐ未来を創る

すでにエレクトレットセンサを使った実証実験はさまざまなフィールドで進めている。ハウス栽培のトマトや植物工場の葉物野菜、水中での藻類培養等々――。これらの取り組みにより、植物が発するAEを用いたリアルタイムな栽培支援が、現場で有効であることが確認されている。

さらに、養蜂に使われるミツバチの巣箱にセンサを取り付けて巣内の音をモニタリング。ミツバチの健康状態や行動変化を検知する実験も進行中である。

2024年には、これらの技術を社会実装するためのベンチャー企業「FeelSensing(フィールセンシング)」を立ち上げた。「音を介して多様な生態系と人が共生・協調する世界の実現」をビジョンに掲げ、エレクトレットセンサ、信号増幅器、IoTデバイス、クラウドシステムなどを統合したソリューションの提供を始めている。

なお、提供するシステムはセンサ本体から周辺機器、クラウドシステムまですべて自作しており、用途に応じた柔軟なカスタマイズにも対応可能だ。

この技術は農業分野に限らず、盆栽のメンテナンス、酒蔵における酵母の発酵音モニタリング、構造物の損傷検知といった領域にも応用が期待される。さらには人や動物の脈拍も明瞭に捉えるため、バイオモニタリングやヘルスケア分野にも展開可能。音をとらえることで何かしらの価値を見出せるのであれば、ソリューションとしての利用価値は大きいだろう。

もっともソリューションとして活用するには、検出した音が何を意味するのかを読み解いていく必要がある。そのためには、現場での実証実験により継続的にデータを蓄積することが必要不可欠だ。

多様な産業における企業や組織の担当者方からの「こんな音が取れたら、何かの役に立つのでは?」というアイデアや相談を広く募り、新たな価値を共に創っていきたい。

本研究との産学官連携にご関心のある方は、こちらのフォームへお問合せください。

蔭山健介(カゲヤマケンスケ)研究者総覧

株式会社FeelSensing(埼玉大学発ベンチャー)