「もったいない」を「おいしい!」に-”かくれフードロス”に取り組む埼玉県スタートアップ企業をお招きした講義を開催

2025/7/31

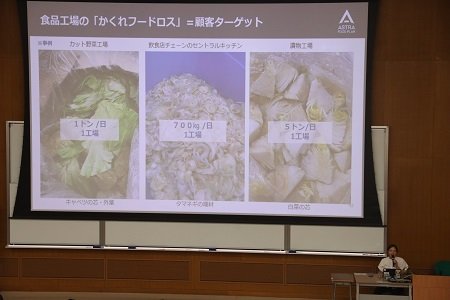

日本の食品ロス発生量は令和5年度ベースで462万トンと発表されていますが、これは完成品の廃棄量であり、食品工場の野菜端材や残渣、生産地の規格外・余剰農作物、大根の葉などの農作物の未利用部位等のいわゆる「かくれフードロス」は、その4倍規模にまで達するとのことです。

7月23日(水)、経済学部講義「開発論」(研究機構研究推進室 小中鉄雄教授)において、そうした「かくれフードロス」問題に独自の技術で取り組む県内スタートアップ企業ASTRA FOOD PLAN社(本社:埼玉県富士見市)の加納千裕代表取締役社長をお迎えし、講義頂きました。

加納社長より、スタートアップ企業の位置づけにつきご説明頂いた後、同社の過熱蒸煎機の特徴や同技術を用いて食品工場の食品加工プロセスで発生する膨大な野菜残渣等を粉末化し新たな食品に有効活用する仕組みにつきご紹介頂きました。この取り組みにより、これまで多大な費用をかけて廃棄を行っていた企業にとっては経費削減に資する他、上記技術で香り・味覚成分等を向上させ高付加価値な食品パウダーにすることでリサイクルを越えるアップサイクルになっているとのことです。講義中、タマネギを粉末化した「タマネギぐるりこ」のサンプル品が配られ、学生も香りを実体験することができました。その他、パートナーシップの重要性を含めSDGsとの関係、今後の海外展開の可能性など幅広いお話があり、最後は加藤剛章取締役からインターンの募集案内、スタートアップ企業で働く意義・醍醐味等学生へのエールも送られました。

受講生からは、「再利用する素材の種類やその中での比較優位はどうか」「スタートアップ企業は一般に財務面でのご苦労が多いと聞くが、資金調達等はどうされているのか」等、身近なテーマであったこともあり、活発な意見交換がありました。

【食品ロスに直接言及あるSDGsターゲット】

目標12「つくる責任、つかう責任」のターゲット12.3に「2030年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食料の廃棄を半減させ、収穫後損失などの生産・サプライチェーンにおける食料の損失を減少させる。」旨記載あり。